Список сообщений

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Цитата: aeneus

В ТиНАО встречи единичные.

Я за текущее столетие видел здесь кольчатых горлиц дважды, минимум. Новофедоровское/Михайлово-Ярцевские поселения. Если еще когда-то доведется встретить — обязательно сообщу.

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Цитата: Вадим

Поселок «Коммунарка» возник в 1925 году по распоряжению Ф.Э. Дзержинского. Здесь, в районе известной еще с восемнадцатого века и потом — с Отечественной войны 1812 года- деревни Фитарево, была организована Детская коммуна. а в 1929г. был создан большой совхоз " Коммунарка. "

Насколько я поняла, но не из фондов самой Коммунарки, с которым так и не удалось ознакомиться, а из постановлений органов местной власти за 20-е годы прошлого века, что изначально в каждой из трёх деревень — Столбово, Фитарёво и Бачурино- были свои небольшие колхозы, возникшие в первые годы советской власти. А потом, в 1925 году их объединили в один совхоз, который назвали им.Дзержинского, позднее присвоили имя Коммунарка, и связано это с таинственной детской, или скорее подростковой коммуной. Я пишу таинственной, потому что об этой коммуне везде написано, что дескать коммуна была. Но никаких реальных документов и источников о самой коммуне никто, походу не видел и не изучал.

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Цитата: Вадим

( видимо, намеренного изъятия) материала о ее, как Вы выразились, домонаховском времени.

Не совсем так. Эти архивные материалы не изымали, а просто не передали, или придержали: всё, что дошло до архивов- это незначительная часть документации как совхоза, так и самого посёлка, в основном несколько материалов 50-х годов, часть 60-70, но самое неинтересное и малоинформативное. Остальное если и сохранилось, то не лежит в открытом доступе.

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Цитата: Алексей Захаринский

Могу только сказать, что в силуэте вяхиря есть что-то от хищника

Голуби так же умеют пикировать, как какие-нибудь ястребы и соколы. Один раз видел, как стая спустилась на поле, подобно брошенной в землю горсти гвоздей. Т.е. летела себе, летела, а потом через крыло поворот — раз, и уже не земле.

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Ну с сизыми голубями понятно. Хотя у них много «модификаций», в норме сизари отличаются белой поясницей.Вяхирь — малочисленная, но обычная птица Подмосковья. В Троицком округе встречается регулярно, а в Новомосковском, наверное, стоило бы взять её под охрану. Для меня было большим сюрпризом, что вяхири гнездятся даже в Ульяновском лесопарке рядом с Московским, т.е. довольно близко от МКАД. А вот внутри МКАД встречаются редко и на пролёте. Не особо они любят людей. Проще всего увидеть вяхиря, когда он куда-то летит (а не в глухом лесу во время тока), в этом отношении удобнее, конечно, Троицкий округ, где много сельхозполей и обзорных точек. Отличить от сизого голубя легко по белым полоскам на сгибах крыльев и отсутствию белой поясницы. Это самый крупный наш голубь.

Ещё у нас есть клинтух (совсем редкий, без белых полос на сгибах крыльев и без белой поясницы, весь серый). Его не видел ни разу, в ТиНАО не зафиксирован (за последние двадцать лет по обработанным на текущий момент данным), да и в Московской области редок (ККМО, 2-я категория).

Что касается горлиц — обыкновенной и кольчатой, — то они тоже редки (Приложение 1 к ККМО). В ТиНАО встречи единичные. Так что любые наблюдения за ними в Новой Москве будут интересны.

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Я думаю, что скоро подтянется Иван Неслуховский и квалифицированно ответит на Ваш вопрос.

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Егоровы стали одними из первых жителей Коммунарки, хоть и не самыми первыми. Поселок «Коммунарка» возник в 1925 году по распоряжению Ф.Э. Дзержинского. Здесь, в районе известной еще с восемнадцатого века и потом — с Отечественной войны 1812 года- деревни Фитарево, была организована Детская коммуна. а в 1929г. был создан большой совхоз " Коммунарка. " Егор Михайлович, не добиваясь этого специально, почти сразу стал любимцем детей, подростков, женщин… в общем — чуть не всех местных жителей. И как бригадира плотников его зауважали сразу. А он ведь и в технике понимал, и гладью вышивал, хорошо пел и рисовал. Вязал носки и варежки, валенки валял, с улыбкой говоря при этом, что женщин к делам таким лучше бы не подпускать. Альтруист и всем помощник. В Первую Мировую брат его Иван храбро воевал, да попал в германский плен, трижды бежал, но трижды ловили. «Побежишь четвертый раз -убьем», — конкретно объяснили немцы. Но Иван побежал четвертый раз и… убежал! Все это время Егор содержал семью брата, хоть время было трудное… Жизнь в Коммунарке вошла в колею. Новый 1934-й год Егор Михайлович и Дарья Герасимовна, Маруся, Полина и Володя встречали с елочкой. Очень весело, но не без риска. Тогда елки были как пережиток язычества, фетишизма официально были запрещены, а Мария была уже пионеркой. В общем, Новый год отмечали как подпольщики. Через пару лет секретарь ЦК партии Постышев публично заступился за новогоднюю елочку, вернув ее в обиход русского, советского народа. А пока вот так…

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Диких голубей мне доводилось видеть в разных регионах, в т. ч. и на территории нынешнего ТиНАО. Но, к своему стыду, я их очень плохо различаю… Клинтух, вяхирь, какие они еще у нас бывают? Их тех, кого более-менее узнаю — кольчатую горлицу встречал несколько раз. Насколько понимаю, она тоже к голубиным относится.

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Жена Егора Михайловича — Дарья Герасимовна, урожденная Гришина, 1893 г.р., лесовод, родом из поволжских казаков, позже- крестьян- середняков. Надежная, положительная. У них до Марии, Полины (Пелагеи) и Володи была дочка Таня. В двадцать втором в поволжских краях разразился голод. Егор Михайлович, что-то оставив на первое время, уехал в город на заработки. Вернулся с мешком сухарей на подводе. Мешок унесли на чердак, но десятилетняя Танюшка пробралась туда и налакомилась вдоволь. Истощенный организм ребенка не выдержал этой резкой перегрузки, девочка умерла. И когда через одиннадцать лет случился большой неурожай и новый голод, Егор Михайлович с женой и детьми был вынужден уехать подальше. Коммунарка, судя по всему, была ему уже знакома…

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Доброе утро, Ирина! Общаться с Вами сколь приятно, столь и полезно. Необходимость писать о Коммунарке особенно остра ввиду как раз утраты ( видимо, намеренного изъятия) материала о ее, как Вы выразились, домонаховском времени.

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Цитата: Алексей Захаринский

я спрятался в траве, притворившись дубовой колодой.

Гениально!

Откуда навыки супер-маскировки? Вы случайно в спецназе не служили?

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Если пойти на голос, эта хитрая птица заметит вас гораздо раньше, чем вы её, и бесшумно улетит. Я бы сказал, что вяхиря почти не возможно увидеть, не применяя специальных методик (скрадки, приманки), но мне посчастливилось-таки видеть эту птицу. Было это прошлой весной на реке Зимёнке. Заслышав знакомое воркование, я спрятался в траве, притворившись дубовой колодой. И через некоторое время с дерева на берегу, откуда доносился звук, слетели и стали кружиться две птицы. Телевик с собой штатно не ношу, поэтому фото нет. Могу только сказать, что в силуэте вяхиря есть что-то от хищника. А картинки посмотришь — голубь голубем.

сообщение с форума: Природоведение в теме Запись голоса Вяхиря

Голос вяхиря слышно, а где же сам певец? Как он хоть выглядит?

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Вадим, приветствую!Я рада, что тема Коммунарки будет иметь продолжение, и не только в смысле официоза- всего, что написано о Коммунарке в официальных печатных источниках, а в плане реальных семейных историй и воспоминаний, без которых невозможно составить представление о жизни того или иного населённого пункта- будь то деревня, село или посёлок городского типа.

Я так понимаю, что документальный фильм «Коммунарка от и до» вы уже видели в инете, и книгу «Золотая слава Коммунарки» читали?

Я в недавнем прошлом интересовалась историей поселения Сосенского, и в частности самой Коммунарки, но упёрлась в отсутствие архивных документов по знаменитому в прошлом (Увы!) совхозу, или точнее Госплемзаводу. Поэтому временно отложила эту тему до лучших времён. Но меня больше интересовал т.н. домонаховский период, то есть, история до правления Коммунаркой Александры Никитичны Монаховой- всё, что было с 1925 по 1960 год. Ну и период с 1960 по 1990 г. тоже имеет свои белые пятна.

История же Столбово, Фитарёво и Бачурино, на месте которых возникла Коммунарка — вообще поле непаханное для исследователя и краеведа. Надеюсь, совместными усилиями, постараемся восстановить этот период.

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Егор Михайлович Егоров — красивый голубоглазый мужчина, певун, художник, сочинитель, один из первых ( хоть и не самый первый, конечно) житель Коммунарки. Родился в 1887 г. В селе Гривки Салтыковского района Саратовской области. Мастер на все руки, столяр и плотник, бригадир плотницкой бригады. Родом из поволжских середняков. Популярный в народе деревенский философ, любимец всей местной детворы.

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Тема КОММУНАРКА- ВЧЕРА И СЕГОДНЯ будет, конечно же, иметь продолжение! ) А вот насчет того, что прежде было на месте Преображенского храма я пока сходу ответить не могу, скажу позже. У меня с недавних пор квартира в Москве, куда планирую вскоре переехать, но живу в настоящее время в Екатеринбурге, где и родился в августе пятьдесят восьмого года. В свое время окончил истфак Уральского гос. университета, затем аспирантуру кафедры истмата философского факультета там же. Вузовский работник, эксперт, философ и культуролог, профессор, доктор филос. наук. Очень интересна мне история Москвы и Подмосковья, люди и события, но в этом я точно лишь любитель, причем начинающий. Очень дороги мне страницы жизни, детства моего папы — Егорова Владимира Егоровича ( 1927-1990) — русского советского скульптора, участника всесоюзных и международных выставок, влюбленного в жизнь и работу художника, остроумца, жителя Коммунарки до осени 1951г., уехавшего под влиянием сказов Бажова на Урал — край мрамора и гранита… В Коммунарке жила папина сестра- тетя Поля, Полина Егоровна Хорькова с сыном Славкой, о чем я немного написал.

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Добрый день, Ирина и все участники Москвоведа! ) Очень тронут, польщен вашим вниманием и большое спасибо за поздравление! В свою очередь Поздравляю Вас, дорогая Ирина и ваших замечательных друзей, коллег с Новым 2017годом и желаю радости, побед, крепкого здоровья и благополучия! Пусть исполняются желания!

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Спасибо за первую новогоднюю тему, и пользуясь случаем, вас и всех участников Москраеведа поздравляю с Новым годом, с наилучшими пожеланиями здоровья и благополучия!Но у меня сразу множество вопросов по Коммунарке. Начну с двух, пожалуй: первый — будет ли продолжение вашего рассказа?

И второй- сейчас в Коммунарке строился Преображенский храм, строился довольно долго, и вроде бы его ещё до сих пор не закончили. Я никак не могу определить по старым картам, что раньше, в давние времена было на этом месте?

сообщение с форума: Сосенское поселение в теме Коммунарка - вчера и сегодня

Другая сестра папы — Мария Егоровна, в замужестве- Шасталова тоже долгие годы прожила в Коммунарке, а потом — с мужем, фронтовиком, Василием Прокофьевичем и дочерьми Таней и Валей жила в Крекшино. Работала ветеринаром.

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Передельцы: деревня, село, храм

Щёточные артели, судя по всему, были разбросаны по всей территории Подольского уезда:" В составе депутаций от кустарных кооперативов при посещении 30 августа 1912 года императором Николаем II Торгово-промышленного музея кустарных изделий от Подольского уезда были расписаны: от Борисовской кустарной артели по изготовлению церковной утвари, в д. Борисовке Красно-пахорской волости — кр. Силин Дмитрий Сергеевич и кр. Богачев Степан Александрович; от Бабенской кустарной артели токарей по дереву, в д. Бабенки Вороновской волости -кр. Николаев Иван Михайлович и кр. Бахвалов Петр Алексеевич; от изготовителей изделий из бисера — кр. Данилина Елизавета Егоровна из д. Марьино Десенской волости; для производства в музее показных работ: по токарному производству — кр. Кулаков Иван Николаевич из д. Пудово Вороновской волости и по щеточному производству — кр. Куркин Николай Николаевич из деревни Конюшкова Десенской волости."

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Передельцы: деревня, село, храм

Вот, кстати, насчет новейшей истории Переделец — тут я намного хуже ориентируюсь, чем в XVII-XIX веках. Так что, большое спасибо за дополнение насчет щеточной артели. Вообще, деревня к двадцатому веку была уже просто гигантской по местным меркам, и вероятно кустарных производств здесь было немало. И еще к теме.

Сегодня в архиве как раз смотрел документы по погибшим местных жителям в 1812 году. Создается ощущение, что здесь население реально пыталось вступить в противоборство с французами. В окрестных деревнях (Валуево, Зименки, Картмазово, и т. д.) погибших нет. А в Передельцевской общине около полутора десятков убитых, причем все, как на подбор, — здоровые мужики. То есть, вариант «французы ехали по селу и просто стреляли во всё, что движется» — отпадает. Скорее всего, имели место быть какие-то обоюдные столкновения. То ли местные мужики пытались пресечь грабежи, то ли вообще — партизанили по полной против наполеоновских вояк.

Такая вот неизвестная героическая страница передельцевской истории… Надо будет еще покопать в этом направлении.

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Передельцы: деревня, село, храм

От себя могу добавить, что деревня Передельцы существует и сейчас. Она состоит из трёх домов и находится рядом с снт «Пчёлка». Один из домов причта Георгиевской церкви сгорел в 90-х гг., а в другом сейчас находится рыбный цех. Ранее там располагалась щёточная артель.

my-msk.ru/topic/34433/?do=findComment&comment=369997

Щёточная артель обосновалась в двух каменных домах причта церкви Георгия Победоносца. Их можно найти на многих картах к югу от Передельцевского кладбища. А на карте Военно-топографического депо 1878 г. они даже подписаны как «Дворы Церък Служит». Когда возникла артель, и была ли она до революции, мне неизвестно. После войны, годах в 60-х щёточную артель сменила артель по производству керамики. В 90-е гг один из домов разрушился в результате пожара. В настоящее время в оставшемся доме располагается артель по копчению рыбы.

my-msk.ru/topic/51746/?do=findComment&comment=374881

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Передельцы: деревня, село, храм

Наверное, здесь следовало бы рассказать про щёточную артель?

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Передельцы: деревня, село, храм

Цитата: Irina-1968

А название г. Щёлково как-то может быть связано с фамилией Щелкаловых (или Щелкановых)?

Вот здесь была отдельная статья на эту тему:

trojza.blogspot.ru/ Надо поискать. Честно говоря, уже не помню, к каким выводам они пришли в итоге. Но у Щелкаловых там рядом точно были земли. Они у них вообще повсюду были.))

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Передельцы: деревня, село, храм

А название г. Щёлково как-то может быть связано с фамилией Щелкаловых (или Щелкановых)?

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Город Московский и окрестности, собираем информацию!

За несколько лет до революции, в справочнике Б.Пенкина «Населённые местности Московской губернии» за 1911 год, записано: Передельцы — Больница и лечебница губернского земства, церковно-приходская школа. В «Справочнике по населённым местам Московской губернии» за 1929 г. (по материалам переписи 1926 г):Передельцы- деревня, 545 жителей,104 хозяйства, Передельцевский сельсовет, передельцевская школа, больница.

Про школу в послереволюционный период информации немного. В документах волостного исполнительного комитета по Десёновской волости, в протоколе от января 1922 года, написано о переводе передельцевской школы в бывшее имение Цветкова. А в феврале 1922 года, в волисполком поступает заявление передельцевского кружка культпросвета о взятии здания бывшей передельцевской школы для театра. Резолюция волисполкома-удовлетворить. Двумя годами ранее, в волисполком обращался некто Юмашев, называющий себя режиссёром народного театра. Он просил разобрать забор монастыря в Филимонках для строительства театра, который необходим для ведения культурно-просветительской работы, и отпустить для этого 500 тысяч рублей ( интересно, сколько это сейчас на наши деньги?).

Но что-то у них там не задалось. В 1922 году поступает заявление от труппы рабоче-крестьянского театра, о возврате денег и вещей бывшим режиссёром театра Юмашевым А. и начальником труппы Манкиным А. Резолюция волисполкома — взыскать в 3-х дневный срок или передать дело в нарсуд. Чем закончилась неудавшаяся попытка нести культуру в массы- сказать сложно. В материалы уездного суда я пока не добиралась.

Самой активной и проблемной точкой не только в Передельцах, но и во всей Десёновской волости, была передельцевская больница.

Двадцатые годы прошлого века были непростыми. Главный врач больницы постоянно обращался за помощью в волостной и уездный исполкомы, отчитывался о проблемах больницы. Ощущалась острая нехватка продовольствия и топлива. Продукты и дрова для больницы собирали по всей волости. В 1920 году, в связи с эпидемиями сыпного тифа и холеры, была создана специальная волостная комиссия по борьбе с заразными болезнями, в которую вошёл главврач передельцевской больницы. На повестке дня стоял вопрос об обеспечении больницы лекарствами, перевязочными материалами.Не хватало также мед.персонала. В архивных документах сохранилось письмо сотрудников больницы в волостной исполком: "… младший врач передельцевской больницы, Анна Ивановна Попова, одна, с малым штатом фельдшеров, упорно боролась с эпидемией сыпного тифа и «испанкой», и выезжала на дом к больным, оказывала срочную медицинскую помощь. И сама заболела тифом, и еле оправившись, снова спешила на помощь к больным. И вдруг такого честного человека от нас оторвали и оставили лечебницу, при условии болезни старшего врача, без мед.помощи. Просим подобного не делать и вернуть заслуженную работницу на прежнюю службу." Как видно из документов тех лет, врачам приходилось оказывать помощь и лечить больных не только в самой больнице, но и разъезжать по всей Десёновской волости, спасая людей.

Вообще, передельцевская больница — одна из старейших в Новой Москве. Ей более 100 лет.

Более подробно о больнице

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Город Московский и окрестности, собираем информацию!

Привожу почти дословно несколько примечательных записей этого дела.«Церковь во имя Святаго Великомученника Георгия Победоносца в селе Передельцах Подольского уезда Московской губернии.

Зданием церковь каменная, выстроенная вместо ветхой уже в 1873 году. Церковь построена не совсем правильно на Восток, намечается некоторое уклонение к Северу.

Описываемая церковь, находясь на отдельном погосте, расположена на ровном месте, при особом урочище, именуемым „Деминка“.

Уро́чище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди.

Урочищем может стать любая часть местности, отличная от остальных участков окружающей местности. Например, это может быть лесной массив среди поля, болото или нечто подобное, а также участок местности, являющийся естественной границей между чем-либо. Таким образом, урочищем иногда называют и отдельно стоящие небольшие населённые пункты, поскольку они выделяются на окружающей местности.

В настоящее время термин урочище иногда используют для обозначения заброшенных населённых пунктов.

Чем уж таким особенным было урочище под названием Деминка, и что там ранее располагалось- можно только гадать.

»Когда и кем построена церковь неизвестно, и нет на это под руками никаких документальных известий. Народное предание, весьма распространённое, считает описываемую церковь очень древнею, и много лет находящуюся под владением Троице-Сергиевского монастыря (Моск.губернии), который имел там угодья, содержал и несколько монахов для отправления церковных служб и треб среди окрестных жителей.

Самое название села «Передельцы» даже как-бы подтверждает народную молву, что по внутреннему значению своему есть что-то переделанное, переформированное на что-то и когда-то..."

Кто, когда, а главное зачем, переделал селение, что это стало поводом его так наименовать- сия тайна великая есть…

сообщение с форума: Поселение Московский в теме Город Московский и окрестности, собираем информацию!

Систематизировать всю информацию по разделам Мой Московский пока не получилось. Просто перетащила сюда свои посты из темы «А раньше бывало»:Согласно большинству исторических источников, село Передельцы известно более четырёх веков. Изначально как боярская вотчина, а впоследствии- владение Троице-Сергиевского монастыря.

В 1744 г. указом императрицы Елизаветы Петровны Троице-Сергиев монастырь был удостоен почетного титула «лавра» В середине XVIII в. Троице-Сергиева лавра по количеству принадлежавших ей земель и душ была первой не только среди духовных, но и среди светских феодалов. Во владении монастыря находилось 214 тысяч десятин земли и более 106 тысяч душ крепостных крестьян в 15 губерниях и 45 городах страны.

В 1764 г. в результате секуляризации монастырских земель (объявления их государственной собственностью) Лавра лишилась всех своих владений. Для содержания «штата»: 100 иноков и 100 служителей, средства выделялись государством.

Вот так бывшие владения Троице-Сергиевского монастыря, в том числе и в Подольском уезде Московской губернии, как Саларьево и Передельцы, стали казёнными землями.

В «Указателе селений» Карла Нистрема за 1852 год, Передельцы делятся на две части: Передельцы -село 1 стана, Государственного имущества, 1 церковь, 4 двора церковнослужителей, близ Каменки дороги. И Передельцы- деревня Государственного имущества, крестьян 192 души, 60 дворов.

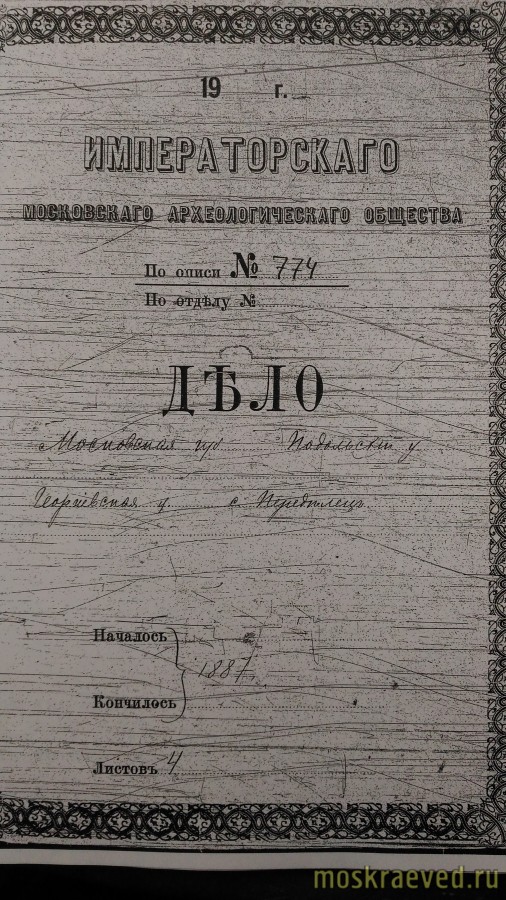

В 1887 году, Императорское Московское археологическое общество проводило обследование и перепись церквей и храмов Московской губернии. Со слов настоятелей храмов, производилась метрическая опись каждой церкви. В своеобразную анкету заносились данные о дате и истории постройки храма, подробности и детали архитектурного сооружения здания и прилегающих к нему построек, описывалось внутренне устройство и убранство церкви, церковного имущества.

В историческом архиве Москвы мне удалось обнаружить такую метрику церкви села Передельцы:

сообщение с форума: Общие краеведческие темы по Новой Москве в теме Каменоломни ТиНАО, общая тема

Цитата: Irina-1968

В справочнике по археологическим объектам Ленинского района Московской области (бывшего на сегодняшний день), в районах почти всех, известных нам каменоломен, располагались либо курганные группы, либо места древних поселений — селища. Вот хочется понять, какая между ними взаимосвязь?

Навскидку, я бы предположил, что это совпадения. Но не совсем случайные. Дело в том, что большинство мест, у которых есть выходы известняка — это сухие и высокие берега наиболее крупных местных рек. А именно в таких местах люди обычно и селились.

Проще говоря, природные условия здесь способствуют как появлению населенных пунктов, так и добыче белого камня.

сообщение с форума: Общие краеведческие темы по Новой Москве в теме Каменоломни ТиНАО, общая тема

В справочнике по археологическим объектам Ленинского района Московской области (бывшего на сегодняшний день), в районах почти всех, известных нам каменоломен, располагались либо курганные группы, либо места древних поселений — селища. Вот хочется понять, какая между ними взаимосвязь?